Nachhaltiger Pflanzenschutz

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) setzt sich für die Förderung und Implementierung nachhaltiger Pflanzenschutzmethoden ein. Diese tragen dazu bei, die landwirtschaftlichen Erträge zu optimieren und die natürlichen Lebensräume zu bewahren.

Nachhaltiger Pflanzenschutz in der Schweiz

Der nachhaltige Pflanzenschutz stellt einen integralen Bestandteil moderner Agrarpraktiken dar. Er zielt darauf ab, Pflanzen vor Schädlingen, Krankheiten und Unkraut zu schützen und gleichzeitig ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Durch den Einsatz von biologischen, mechanischen und kulturellen Maßnahmen sowie den verantwortungsbewussten Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln fördert der nachhaltige Pflanzenschutz die langfristige Gesundheit der Agrarökosysteme. Diese Methoden minimieren die Umweltbelastung, unterstützen die Biodiversität und helfen, die Lebensfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe für zukünftige Generationen zu sichern. Das Bundesamt für Landwirtschaft engagiert sich für die Förderung und Implementierung nachhaltiger Pflanzenschutzstrategien, die zur Erhaltung der Umwelt und zur Sicherung der Lebensmittelproduktion beitragen.

Integrierter Pflanzenschutz

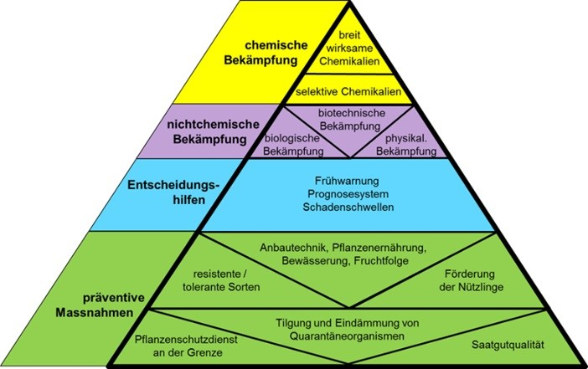

Der nachhaltige Pflanzenschutz beruht auf dem Prinzip des integrierten Pflanzenschutzes. Es gilt der Grundsatz, dass chemische Bekämpfungsmassnahmen nur dann zum Einsatz kommen, wenn mit den verfügbaren präventiven und nicht chemischen Massnahmen kein ausreichender und wirtschaftlich tragbarer Schutz der Kulturen vor Schadorganismen gewährleistet werden kann. Das Prinzip des integrierten Pflanzenschutzes wird in Form einer Pyramide anschaulich dargestellt.

Mit den Massnahmen zur Verhinderung einer Einschleppung und Verbreitung von neuen Schadorganismen für Pflanzen als Basis der Pyramide soll die Anzahl neuer Interventionen zum Schutz der Kulturen begrenzt werden. Die Zertifizierung von Saat- und Pflanzengut ergänzt diese präventiven Massnahmen.

Auch auf Betriebsebene verfügen die Landwirtinnen und Landwirte über verschiedene präventive Massnahmen. Der Anbau resistenter Sorten, die Förderung natürlichen Bekämpfungsmethoden – insbesondere mit Nützlingen – die Fruchtfolge sowie eine ausgewogene Düngung verringern den Schädlings- und Krankheitsdruck auf die Kulturen.

Entscheidungshilfen erleichtern die Beurteilung, ob eine direkte Bekämpfung notwendig ist oder nicht. So kann das Auftreten von gewissen Krankheiten oder Schädlingen aufgrund von Wetterprognosen vorhergesagt werden Agrometeo. Die Überwachung der Schadorganismen und die Ratschläge der kantonalen Pflanzenschutzdienste sind ebenfalls wichtige Informationsquellen.

Ist eine direkte Bekämpfung erforderlich, sind für die Bekämpfung gewisser Schadorganismen biologische, biotechnische oder physikalische Methoden verfügbar. Erst als letzte Massnahme soll die chemische Bekämpfung zur Anwendung gelangen. Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmittel wird oftmals vorgezogen, da die Alternativen weniger wirtschaftlich, weniger effizient oder nicht vorhanden sind.

Schäden durch Sachadorganismen

Verschiedene Studien beziffern die von Schadorganismen verursachten Ernteverluste ohne jeglichen Pflanzenschutz durchschnittlich auf 30 bis 40% des potenziell möglichen Ertrags, wobei die Verluste bei einigen Kulturen kleiner sein können und bei anderen gegen 100% gehen können. Die Ansprüche des Marktes an die Qualität von unverarbeiteten Produkten wie Früchte und Gemüse sind heute sehr hoch. Schon kleinste Mängel wie Flecken und Frassspuren können zu einer Deklassierung der Erntegüter und zu einer hohen finanziellen Einbusse für die Landwirte führen.

Die Produzenten sind auf verschiedene Pflanzenschutzmöglichkeiten angewiesen, um ihre Kulturen in unterschiedlichen Situationen ausreichend schützen zu können. Bei fehlenden Behandlungsmöglichkeiten kann das Potential zur Nahrungsmittelproduktion abnehmen und der Anbau bestimmter Kulturen wegen fehlender Rentabilität aufgegeben werden. Ein Rückgang der inländischen Produktion bedeutet in vielen Fällen eine Erhöhung des Imports.

Es stehen verschiedene Mittel zur Verfügung, um die Kulturpflanzen zu schützen. Grundsätzlich wird zwischen präventiven Pflanzenschutzmassnahmen – wie das Einhalten einer ausgewogenen Fruchtfolge oder die Wahl resistenter Sorten – und direkten Bekämpfungsmassnahmen unterschieden. Letztere werden unterteilt in biologische, physikalische und chemische Bekämpfungsmethoden. Pflanzenschutzmittel leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Erträge und zur Qualität der Erntegüter.

Pflanzenschutzmittel

Als Pflanzenschutzmittel gelten alle Produkte, die zum Schutz der Kulturen vor Schadorganismen für Pflanzen eingesetzt werden. Je nach Verwendungszweck unterscheidet man hauptsächlich zwischen Herbiziden zur Bekämpfung der Konkurrenz durch Unkräuter, Insektiziden zur Bekämpfung von Schädlingen und Fungiziden zur Bekämpfung von Krankheiten.

Zu den Pflanzenschutzmitteln gehören natürliche und synthetische Wirkstoffe, aber auch Organismen wie räuberische Insekten oder pilzliche Antagonisten. Wirkstoffe und Organismen, die als Pflanzenschutzmittel genehmigt sind, stehen in Anhang 1 der Pflanzenschutzmittelverordnung. Pflanzenschutzmittel, die im Biolandbau zugelassen sind, werden in Anhang 1 der Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft aufgeführt.

Zulassung von Pflanzenschutzmitteln

Bevor Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht und verwendet werden dürfen, müssen sie zugelassen werden. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens werden sie auf ihre Wirkung und Nebenwirkungen geprüft. Die Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel ist im BLV: Zulassung Pflanzenschutzmittel

Die bewilligten PSM werden in einem «Verzeichnis der Pflanzenschutzmittel» aufgelistet. Das Verzeichnis enthält Angaben der vorgesehenen Anwendung, Anwendungseinschränkungen, Aufwandmengen, Gefahrenkennzeichnung und Anwendungsauflagen und steht über folgenden Link zur Verfügung: www.psm.admin.ch.

Im Pflanzenschutzmittelverzeichnis sind auch die Produkte aufgeführt, die für den Parallelimport in die Schweiz zugelassen sind.

Kann eine Gefahr für die Pflanzengesundheit nicht anders abgewehrt werden, kann die Zulassungsstelle, Zulassungen zur Bewältigung einer Notfallsituation zu gewähren.

Reduktion der Risiken von Pflanzenschutzmitteln

Pflanzenschutzmittel enthalten biologisch aktive Stoffe, die neben den gewünschten Schutzwirkungen auch Nebenwirkungen auf «Nichtziel-Organismen» (z. B. Bienen) und die Umwelt (z. B. Boden, Wasser) haben können. Ziel ist es, die Nebenwirkungen für Mensch und Umwelt so weit wie möglich zu reduzieren.

Ist ein Pflanzenschutzmittel-Einsatz notwendig, können Massnahmen zur Eindämmung der Risiken getroffen werden.

Um einen besseren Schutz der Oberflächengewässer und Biotope vor den Risiken von Pflanzenschutzmitteln gewährleisten zu können, werden Anwendungsvorschriften in den Bewilligungen festgelegt. Die Massnahmen gegen Drift oder Abschwemmung sind in den Weisungen betreffend die Massnahmen zur Reduktion der Risiken bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln definiert.

Weiterführende Informationen

Inhaltsverzeichnis

Weitere Themen

Aktionsplan Pflanzenschutzmittel

Mit dem Aktionsplan setzt der Bundesrat klare Ziele. Damit diese erreicht werden, sollen bestehende Massnahmen ausgebaut sowie neue eingeführt werden. Der Aktionsplan erlaubt der Schweizer Landwirtschaft, sich mit der Produktion nachhaltiger Nahrungsmittel zu positionieren.

Verkaufsmengen der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe

Bewilligungsinhaberinnen und Importeurinnen von Pflanzenschutzmitteln (PSM) sind gemäss Artikel 62 der Pflanzschutzmittelverordnung verpflichtet, die in der Schweiz verkauften PSM-Mengen jährlich zu melden.

Risikoindikatoren Pflanzenschutzmittel

2021 legte das Parlament das Ziel fest, das Risiko von Pflanzenschutzmitteln für Grundwasser, Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume bis 2027 um 50 Prozent zu senken (LwG, Art. 6b). Es wurden Indikatoren entwickelt und vom Bundesrat festgelegt, um die Entwicklung des Risikos zu berechnen (Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, Art. 10c)

Strategie für einen nachhaltigen Schutz der Kulturen 2035

Der Schutz der in der Schweiz angebauten landwirtschaftlichen Kulturen trägt zur Ernährungssicherheit bei, ist aber herausfordernd. Die Strategie schlägt zehn Massnahmen vor, um den Schutz der Kulturen nachhaltig zu stärken.